文|郭家和

帶狀疱疹感染後引發的疼痛問題可能常達數個月甚至一年以上,曾得過更可能再復發。統計顯示,帶狀疱疹好發於50歲以上成人、具帶狀疱疹病史者、免疫功能低下族群。對糖尿病、心血管疾病與慢性腎臟病而言,感染帶狀疱疹不僅風險遽增,更可能引發神經痛、洗腎或心肌梗塞等嚴重併發症,尤其常有共病關係的「糖心腎」族群更應提高警覺,避免帶狀疱疹上身。

節後神經痛風險增加 突然出現高血糖應警覺帶狀疱疹

中華民國衛教學會理事長歐弘毅醫師指出,糖尿病患者因長期處於慢性發炎狀態,免疫力較低,感染帶狀疱疹的風險是一般人的兩倍,且一旦感染,後續併發症與住院風險明顯增加。糖友感染後較易出現帶狀疱疹後神經痛,住院風險為常人的3倍,平均住院天數從7天增加至10天,更須同步處理感染與血糖,疾病控制難度更高。

國人糖尿病人口已超過270萬人,歐弘毅醫師提醒,糖尿病患如果突然出現血糖失控升高,可能是帶狀疱疹的早期徵兆。臨床上曾收治一位患者血糖異常升高卻無明顯原因,1個月後才發現是帶狀疱疹,病毒可能在發作前已干擾血糖代謝機制。

歐弘毅醫師表示,糖尿病患者感染帶狀疱疹的風險受年齡與壓力影響。高齡糖友因免疫力隨年齡下降,加上糖尿病易抑制免疫,感染風險更高。另一方面,台灣40歲以下的年輕糖友人數逐年上升,這群人為家庭與經濟支柱,長期壓力亦會削弱免疫力,增加感染機率。

不論年齡,糖尿病族群皆應警覺並積極預帶狀疱疹,除非身體狀況不穩,如急性感染、發燒或血糖劇烈波動,否則建議糖友積極接種帶狀疱疹疫苗,以降低感染風險與併發症。

突然胸痛以為是心肌梗塞 檢查後才發現是帶狀疱疹

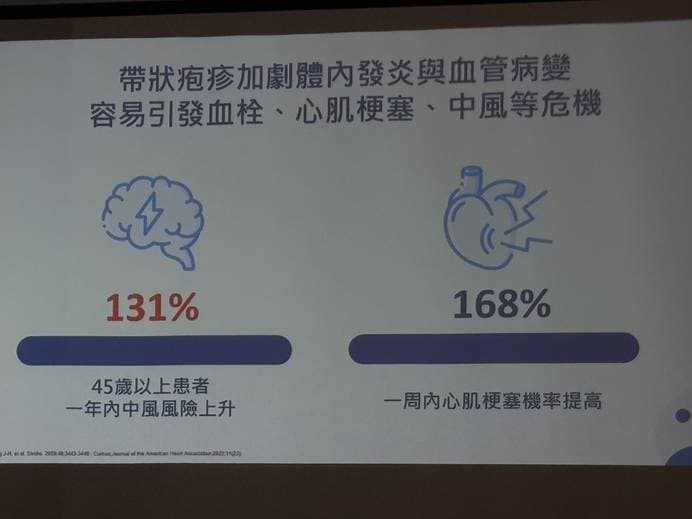

心血管疾病是國人第二大死因,中華民國心臟醫學會理事長李貽恆醫師指出,心血管疾病患者長期處於慢性發炎,免疫力下降,感染帶狀疱疹的風險明顯提高。研究顯示,心臟衰竭出院一個月內,感染風險增加約4至5倍;腦中風患者在出院後一年內,風險更高達20至25倍。一旦感染帶狀疱疹,後續發生心衰竭、心肌梗塞與腦中風的風險亦會增加1.5至2倍。

「心血管高風險族群不要輕忽胸痛、腰痛,有可能是帶狀疱疹徵兆!」李貽恆醫師舉例,曾有一位六、七十歲慢性心臟病穩定控制的男性,因胸部疼痛被懷疑是心肌梗塞,經詳細檢查未發現異常,直到皮膚出現水泡後才確診為帶狀疱疹。接受治療後疼痛持續一年多,嚴重影響生活品質。

李貽恆醫師表示,心血管族群要預防帶狀疱疹感染,首要之道是控制高血壓、高血脂、糖尿病等慢性病,務必戒菸,以減少身體發炎並提升免疫力。接種帶狀疱疹疫苗保護力逾90%,可維持5至10年,除了急性發作期之外,所有慢性心血管患者都建議施打。平時也要警覺不正常的疼痛與皮膚異狀,如突發胸痛或腰痛,及早就醫以減少後續疼痛與併發症風險。

感染帶狀疱疹有可能加速洗腎 用藥複雜性與副作用風險高

腎臟臺灣腎臟醫學會秘書長許永和醫師指出,慢性腎病患者得到帶狀疱疹的機會比一般正常人高約 1.4倍,若為慢性腎病第4期或第5期,感染機會可能更高,甚至可能因為帶狀疱疹感染,導致腎臟功能惡化而提早進入透析(洗腎)階段,一旦開始透析,要恢復到不再需要洗腎的機會相對較低,另外,腎移植病人因長期使用免疫抑制劑,感染帶狀疱疹的風險也較常人高出 9倍。

許永和醫師強調,慢性腎臟病患者感染帶狀疱疹後,用藥管理更加複雜。在原先的多種藥物之外,還需要評估加入抗病毒或止痛藥的交互作用。此外,腎臟為主要代謝器官,若未調整劑量或選用適當藥物,可能導致血球下降、免疫力低下、肝腎功能惡化,甚至引發癲癇或昏迷等嚴重副作用。

當惡化至洗腎階段,對病人本身與家庭、社會的負擔與衝擊更大,可見預防帶狀疱疹感染對腎臟病友的生活品質極為關鍵。

醫療策略持續朝預防端前進 不讓病人走入洗腎、中風階段

台灣進入超高齡化社會,慢性病族群因感染導致長期疼痛、腎功能惡化而需洗腎、以及誘發心肌梗塞和腦中風,都是失能和不健康餘命增加的原因。李貽恆醫師強調,政府和醫界正致力於將醫療重心從「治療」轉向「預防」,透過預防幫助「糖心腎」三大族群遠離帶狀疱疹風險尤為重要,目的就是將病人擋在感染之外,避免進入洗腎或發生心肌梗塞、中風等嚴重後果。

「我們的醫療策略一直都往前端走,就是做預防的工作!」李貽恆醫師表示,美國國家衛生研究院指出,約80%的心肌梗塞和腦中風是可預防的。透過預防帶狀疱疹,減少後續引發心血管事件的風險,有助於達成減少這些主要失能原因的目標,新型疫苗安全性高、副作用低、且與多數藥物交互作用少,可提供90%以上預防感染或復發的機會,研究顯示保護力長達5到15年,提醒「糖、心、腎」三大族群應定期回診,良好控制,並與醫師討論是否接種疫苗以預防感染風險。