採訪報導/郭家和

減重手術出人命 是個案還是監管制度失靈

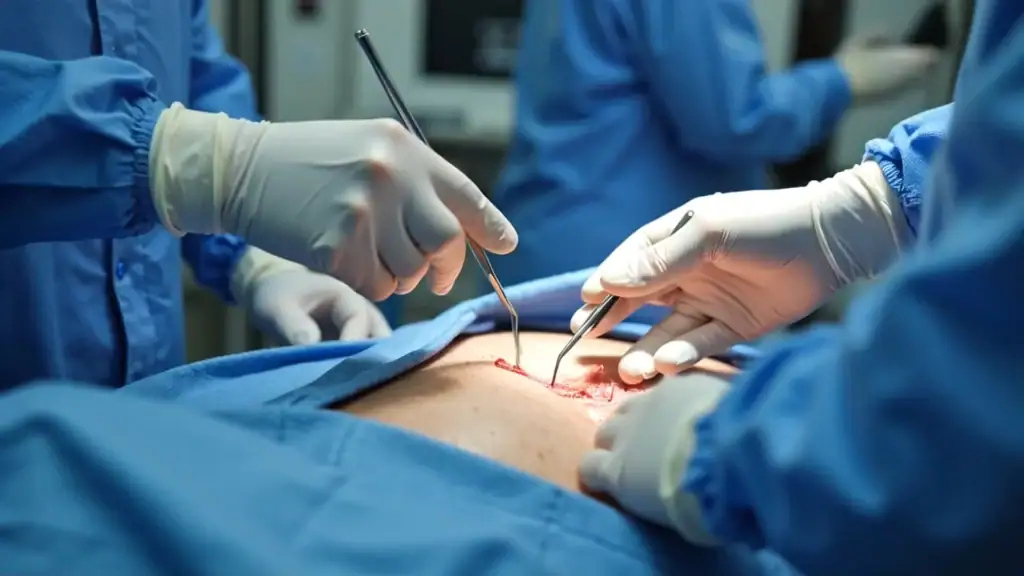

高雄安泰醫院王姓醫師執行「縮胃曠腸手術」造成2名女性死亡,家屬出面指控醫師手術前評估不足,更未經完整評估就為患者動刀,並以個人帳戶收取高額醫療費用,目前衛生局已介入並暫停該醫師所有手術,但該案透露違法超收醫療費用、使用來源不明醫材以及社群醫療廣告問題,令外界擔憂國人醫療品質與手術器材是否監管失靈。

執業婦科專科醫師、立法委員陳菁徽接受專訪指出,醫師法第20條及醫療法第22條明文規定,醫療費用應由醫療機構依規收取並開立明細收據,不得私下收費或巧立名目。然然涉案醫師卻繞過體制,私自收取顧問費、諮詢費等費用逃避金流監管。

陳菁徽表示,醫師負有手術同意與說明義務,但目前醫療法並無執行細則規範實務操作,本案中出現六人集體簽署手術同意書的情形,反映出醫病資訊落差,部份害群之馬得以鑽空取巧,破壞整體醫療信任。該醫師甚至在社群平台上慫恿病人貸款支付手術費用,嚴重違反醫師倫理第十條「以病人之福祉為中心」,且目前懲戒機制較難立即將不良醫師停職,建立更完整的監管機制、不良醫師查詢平台及大眾醫療資訊教育都是未來必要工作。

不良事件發生率遠超容忍標準 醫病資訊落差賠上健康

「這類代謝減重手術嚴重不良事件發生率,各國數據都大約在千分之一到萬分之五之間,但該醫師十天內就出現兩起嚴重併發症,遠超過容忍標準,重點是病人不知道這些資訊!」

陳菁徽指出,目前代謝減重手術最常見術式為胃繞道與切胃,而王姓醫師採取的「縮胃曠腸手術」臨床上甚少施行(因併發症考量)。我國醫師依法應定期研習新醫學指引,更新最適當的治療方式,確保病人福祉受到保障,但若少數不良醫師未履行應有專業自律與說明義務,民眾可能因為缺乏正確醫療知識,又未瞭解醫師的執業倫理記錄,進而造成自身權益損害,甚至因此賠上寶貴健康。

陳菁徽表示,現行《醫師法》第25條雖列明5項可移送懲戒情節,但多數僅在判刑確定後才啟動懲戒程序,忽略違反醫學倫理、診斷書與事實不符等早期可處介入依據。部分不良醫師即使涉案仍可照常執業,往往拖延數年之久。目前立法單位已積極呼籲比照律師、公務員等專業人員設立「不良醫師查詢平台」,主管機關預計8月下旬後正式上線,後續須追蹤平台資訊更新確保民眾知情權利。

民眾無法評估自身適應症 醫療科技應推動資訊「可理解化」

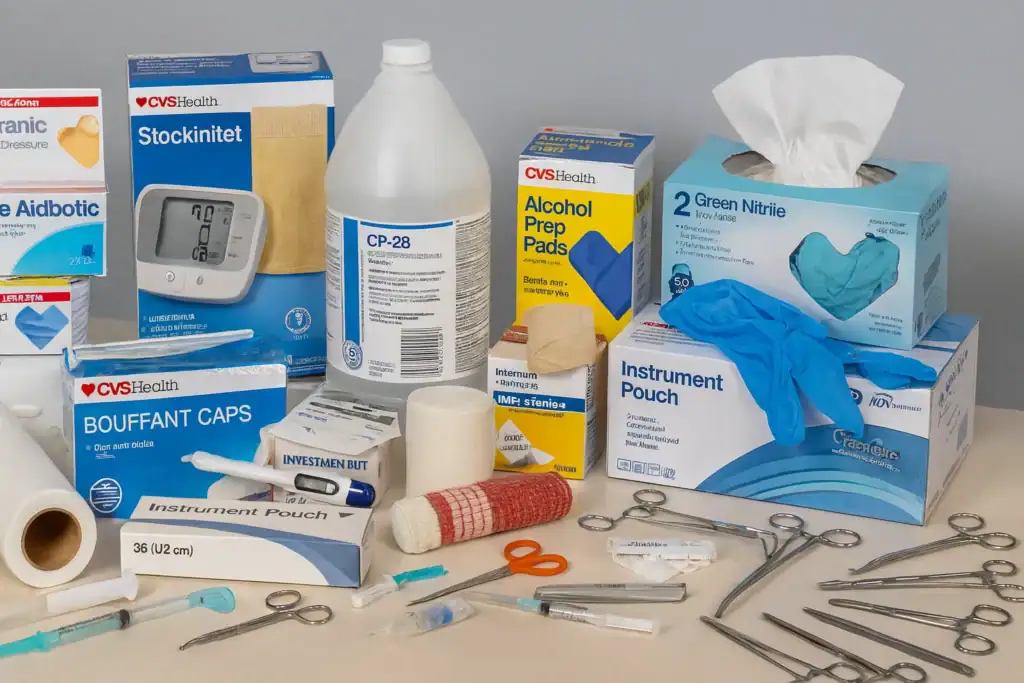

新藥與創新醫材日新月異,除了先進入市場原廠醫材,也有質量不一的陸製品等其他選擇,而目前官方的自付差額醫材比價查詢只呈現價格資訊。陳菁徽指出,一般民眾無法評估自身適應症是否符合,也無從確認使用的醫療器材是否與說明一致。目前各病友團體已倡議應推動醫療資訊「可理解化」,建議比照國際由主管機關或學術單位製作「懶人包」,提供最即時、可視化且易懂的圖文資訊,協助病人了解是否符合自身需求與風險。

陳菁徽舉例,許多外科手術會用到新型止血噴霧、凝膠等輔助器材,能提高手術效率與安全性,潛在的成本也較高。醫師應在術前詳細說明相關用途與費用明,讓病人瞭解及安心。主管單位則應提供公平、公正更新的醫療科技平台,讓民眾諮詢後能查詢效果與風險評估、CP值高低等,減少資訊落差造成醫療糾紛,現在也有許多醫師在自媒體拍攝影片,透過多元管道提升民眾衛教,也是值得鼓勵之方向。

社群醫療廣告蔚然成風 兒少未成年恐易受影響

不過,社群平台與自媒體醫療廣告湧現,民眾出現網路上諮詢看診,甚至線上直戒付費給醫師等情況,是否可能造成醫療品質監管黑洞?

陳菁徽說明,原醫療法第84條對醫療廣告的規範相當嚴格,僅允許經審查通過的廣播、電視廣告,並限定必須由醫療機構刊登。2023年憲法判定「非醫療機構不得為醫療廣告」有違憲疑慮後(見112年11月憲判字第17號),社群平台進入醫療廣告資訊爆炸時代,除了落實金流監管,廣告資訊審核也需審慎進行。

陳菁徽進一步解釋,現在醫療廣告百家爭鳴,如果是在醫療機構內執業的醫師,可能較有嚴謹的管理規範,但獨立開業的「個體戶」醫師,不少主要透過網路增加知名度與門診量,而未成年族群容易因容貌或自我期待,在未充份理解下透過網路廣告接觸醫療服務,應正視相關資訊傳播對兒少權益的潛在風險,避免再發生減重手術併發症等憾事。